ずいぶん暖かくなりました。 車から降りて深呼吸してみませんか  |

ずいぶん暖かくなりました。 車から降りて深呼吸してみませんか  |

| |

|

|

|

|

||

|

||

1 |

(キンポウゲ科) |

3月の明るい光にふさわしいつややかなハート型の葉が目に止まります。蕚は3枚で明るい緑色です。花弁は8〜12枚といわれていますが、この株のものは9枚です。光沢があり、少し厚みのある鮮やかな黄色です。花弁は時と共に脱色し、散ってしまった後には頭状に実が集まります。 この種の英名は、レッサー・セレディン。セレディンはキンポウゲ、レッサーは、劣るというような意味合いです。しかしそんなに遠くない仲間にアネモネがありこちらの方は、ギリシャでは風の神アネモスが遣わした春の使者・ローマではアドニウスが死んだ時ビーナスが流した涙が変じた、となかなかドラマチックな伝説に彩られています。 又新約聖書「野のユリ」がアネモネを指しているという説もあるそうです。日本で愛されている福寿草もこのキンポウゲ科の仲間です。ですから同じキンポウゲの仲間のこの種のことを頭から「レッサー」と呼んでしまうのは 、少し気の毒な気がします。 |

||

| 2 | (アケビ科) |

葉は手のひら状に5枚の小葉に分かれていて、アケビとよく似た姿をしています。種をまいてから10年ともいわれる「待たれる」実は、ぽってりとした長卵型で中には細かい種子がびっしり詰まっています。横断面はパッションフルーツに似ていて、実の周りの果肉の甘さを楽しみます。 ともあるように、つややかで肉厚の葉が冬にも青々としていることから私の家の垣根にも植えられてています。、ぶら下がったムベの実のことを尋ねられて「1つお持ちになられますか。」と勧める秋の風景は我が家でも同じです。 |

||

| 3 | (キク科) |

タンポポと並んで美しい春のコントラストを見せてくれます。アブが止まろうとしています。 おしべの先端に虫が触れると花筒から花粉があふれでるという巧妙な仕組みが、1965年に観察発表されたそうです。言われてみると思い当たります。 幼い頃、花にやって来たハナムグリやコガネムシが、頭といわず体といわず花粉まみれになっているのを見て、アザミってこんなに花粉が多かったかしらと思ったことがありました。 |

||

| 4 | (ツツジ科) |

中国原産で、高さ2メートルほどの落葉低木です。白くて愛らしくスズランに似た花が集まった長い花穂をたらします。木の花とは思えない可愛らしさがあることから、「堀辰雄」は「浄瑠璃寺の春」の中に登場させています。又俳句にも読まれています。 和名は、馬酔木と書きますが、、馬が食べるとこの木の毒成分「アセボトキシン」などで、ふらふらすることから付けられた名前だと考えられています。実際に普通の状態ではそうそう不用意に動物達がこの木を食べることは無いらしいことが分かっています。 |

||

| 5 | (キキョウ科) |

湿地や水田の畦でよく見かける草です。ミゾカクシともよばれます。両端の花びら2枚に見えるのは、上の部分。3枚並んで見えるのは下の部分と2段構造になっている独特の形をしています。 地上を這って広がり群生すると、優しいピンク色の花が一面に広がって咲いているさまは、なかなか見事です。成分として、有毒なロベリンを含むことは余り知られていません。 |

||

|

|

|

|

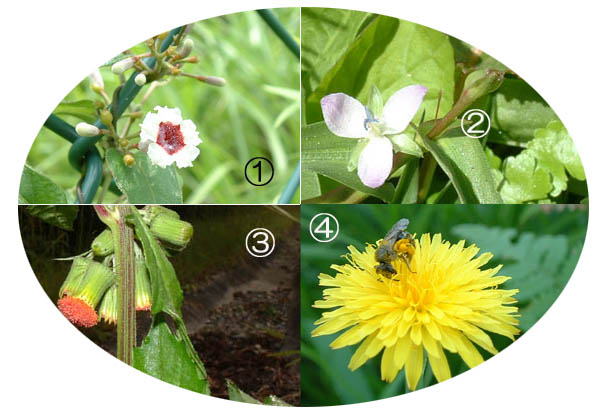

| ① タチツボスミレ (スミレ科) | ② シライトソウ (ユリ科) | ||

| 6月の湿地で見かけました。立っていてもジワッと足元に水がにじんでくるような湿地でしたから、花の丈30cm近いこのスミレを見た時は、「もしかしたら、タチスミレ?」と胸が躍ってしまいましたが、葉が違いました。 の句を詠んだ時、芭蕉が見たスミレがこのタチツボスミレであったことを確かめた人がいるそうです。 |

1999年5月の半ば、種まきをしようと大型のプランターに土を入れて用意をしてでかけました。 帰ってきたら、なんと、そのプランターにこの花が植えてありました。水もやってありました。思いがけない春のサンタさんは、横の公園に休憩に来ていた見知らぬお方でした。 工事現場から移転させて欲しいと里親を探していたというのです。 以来、使命感に燃えた私は一生懸命この花を咲かせています。 |

||

| ③ ツルボ (ユリ科) | ④ ホタルブクロ (キキョウ科) | ||

| 市立図書館の駐車場横に咲いていたものです。 シライトソウ同様ユリ科といえどもユリの花とは程遠い形をしています。葉は球根から2枚ずつ出て幅5mm程の細長いものです。 濃いものも確認されていますが、ここのものは、ややピンクのかかった、優しい薄紫色です。 |

古くから人とのかかわりが深い花です。方言名にチョウチンバナ、アメフリバナなどの呼び名があります 名は、子供が花の中に蛍を入れて遊んだからとか、チョウチンの古名の「火垂る袋」から転化したといわれています。7月に里山の中にササユリを見に行って出会いました。丈70センチほどの立派なホタルブクロでした。 |

||

| |

| ヘクソカズラ (アカネ科) |

釣鐘状で花冠の中央が赤く、なかなかかわいらしい花です。この赤いことをお灸の後に見立ててヤイトバナともいわれることがあります。又別名サオトメカズラ(早乙女葛)とも呼ばれるそうですが、やはり全草からのいやな臭いによりヘクソカズラの名が一番よく使われます。 方言に、カバネグサ(死屍草)、もっとひどいものにウラミコロシなど、よくぞそこまでという呼び名で呼ばれる「気の毒な名前」の代表選手です。 |

|

| イボクサ (ツユクサ科) |

イボクサと呼ばれると、触るとイボが出来そうな気がしてしまうのは、私だけでしょうか。本当は、「この草の汁をつけるとイボが取れる。」というところからついた名前だそうです。だとしたら、せめてイボトリクサと呼んでやって欲しい気がします。又イボが取れるという薬効については、確かな効き目を記したものを見たことがないのも残念な気がします。同じツユクサ科の「ブライダルベール」ととてもよく似た花の形です。一方は、花嫁をイメージさせるこんなステキ名なで呼ばれ、一方は、「イボクサ」と呼ばれる。少し不公平だと思うのですが・・・。 | |

| ベニバナボロギク (キク科) |

漢字では、紅花襤褸菊をあてるようです。この襤褸はあのボロのことです。花後、飛散する前の冠毛が不規則に寄り集まるのを「ぼろくず」に見立てて呼ばれるようになったということです。 日本では1950年に初めて九州で発見された、比較的新しい花でもあります。伐採地や山焼きの後に急に大群落をつくります。しかし、本来の植物が回復してくるにつれて消滅してくることが観察されていることから、なかなかわきまえた雑草ではないかと思うのですが。 花は下向きに付き、頭花の中は筒状で、先は赤みがかった濃いオレンジをしています。 |

|

| ブタナ (キク科) |

タンポポによく似た花を咲かせ、「枝のあるたんぽぽ」と言う表現がよく当てはまります。花は、明るい黄色で、よく目立ちます。葉は根のところから放射状に出ています。日本では、1933年に採集されていることが報告されています。しかし身近な空き地などで見かけるようになったのは、近年です。 ヨーロッパ原産で、キャッツイアーと呼ばれます。それが日本に来るとどうして「ブタナ」になるのかちょっと分からないところではあります。 |

|

| クソニンジン (キク科) |

蓬(よもぎ)の仲間だということです。ヨーロッパでは、スイートワームウッドと呼ばれます。甘いヨモギというような意味です。全草に強い匂いがあるそうですが、それがクソの呼び名につながったらしいということです。ヨーロッパのスイートが日本に来ると「クソ」になるんですね。 中国でこのクソニンジンからマラリアに効く成分アルテミシニンが単離されて話題になったことがあったそうです。不用意に「クソ・・・」と呼んでいたものからそんな薬の成分が見つかることもあるなんて・・・。 まだ出会ったことの無い花ですが、いかにも気の毒な名前がついていますので、一度顔を見てみたいと思っています。 |

| 下のボタンをクリックしていただくとそのコンテンツの初めのページにリンクします。 | ||||